【出处】出自《救荒本草》

【拼音名】WúHuāGuǒ

【别名】阿驲、阿驿、映日果、优昙钵、蜜果、文仙果、奶浆果、品仙果、挣桃、树地瓜

【来源】

药材基源:为桑科植物无花果的果实。

拉丁植物动物矿物名:Ficus carica L.

采收和储藏:7~10月果实呈绿色时,分批米摘;或拾取落地的未成熟果实,鲜果用开水烫后,晒十或供十。

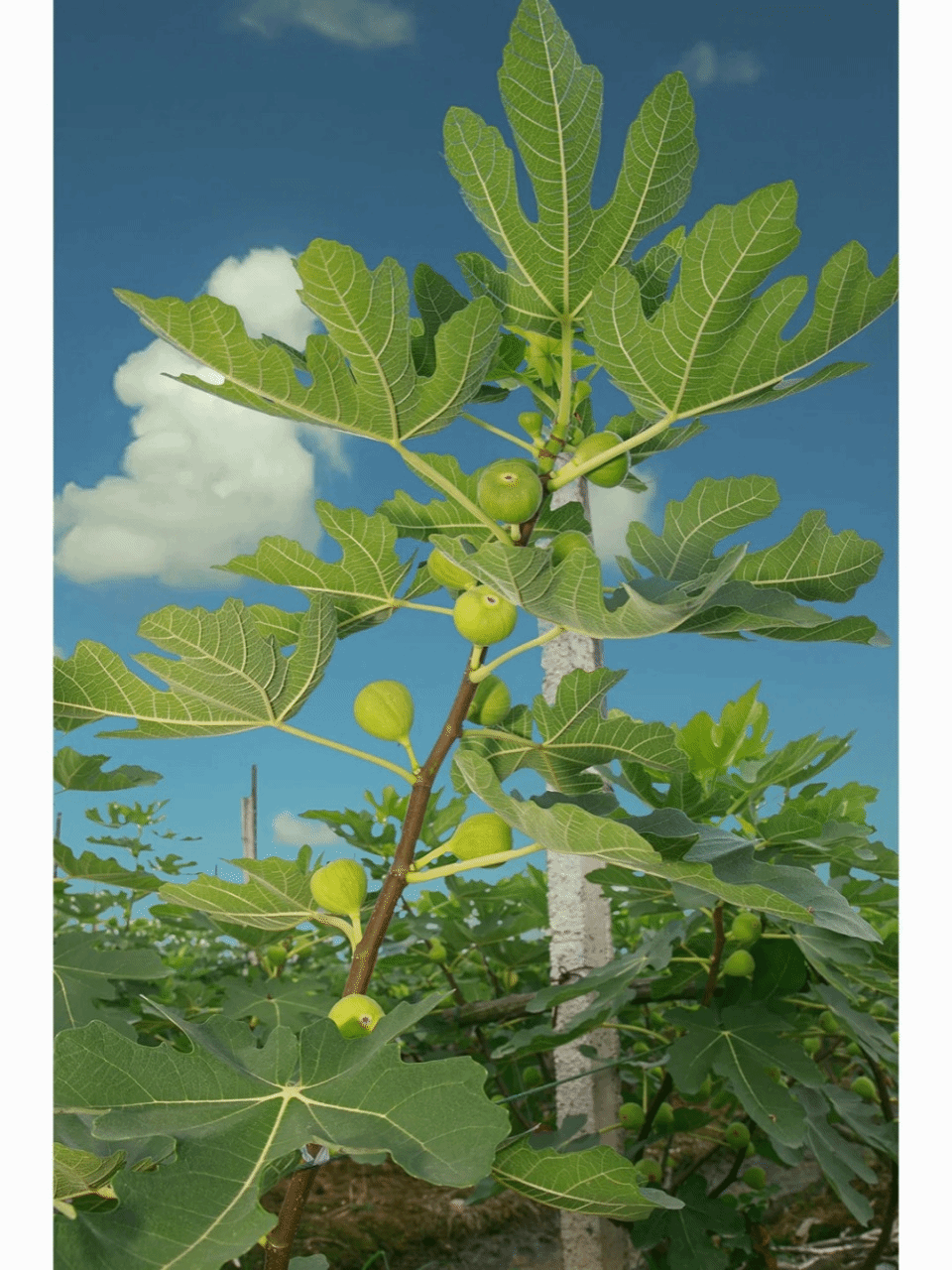

【原形态】落叶灌木或小乔木,高达3-10m。全株具乳汁;多分枝,小枝粗壮,表面褐色,被稀短毛。叶互生;叶柄长2-5cm,粗壮;托叶卵状披针形,长约1cm,红色;叶片厚膜质,宽卵形或卵圆形,长10-24cm,宽8-22cm,3-5裂,裂片卵形,边缘有不规则钝齿,上面深绿色,粗糙,下面密生细小钟乳体及黄褐色短柔毛,基部浅心形,基生脉3-5条,侧脉5-7对。雌雄异株,隐头花序,花序托单生于叶腋;雄花和瘿花生于同一花序托内;雄花生于内壁口部,雄蕊2,花被片3一4;瘿花花柱侧生、短;雌花生在另一花序托内,花被片3-4,花柱侧生,柱头2裂。榕果(花序托)梨形,成熟时长3-5cm,呈紫红色或黄绿色,肉质,顶部下陷,基部有3苞片。花、果期8-11月。

【生境分布】

生态环境:现我国各地均有栽培。

资源分布:原产于亚洲西部及地中海地区。

【性状】

性状鉴干燥的花序托呈倒圆锥形或类球形.长约2cm.直径1.5-2.Cm;表面淡黄棕色至暗棕色、青黑色有波状弯曲的纵棱线;顶端稍平截,中央有圆突形突起,基部渐狭,细小瘦果.有时壁的上部尚见枯萎的雄花。瘦果卵形或三棱状卵形.长1-2cm,淡黄色,外有宿萼包被。飞微,味甜、略酸。

以干燥、青黑色或暗棕色、无霉蛀者为佳。

【性味】甘;性凉

【归经】肺;胃;大肠经

【功能主治】清热生津;健脾开胃;解毒消肿。主咽喉肿痛;燥咳声嘶;乳汁稀少;肠热便秘;食欲不振;消化不良,泄泻痢疾;痈肿;癣疾

【用法用量】内服:煎汤,9-15g;大脐量可用至30-60g;或生食鲜果1-2枚。外用:适量,煎水洗;研末调敷或吹喉。